本地創科動態|科大微型手術機械人 助取樣送藥 AI感應裝置PhyTac 加快中風者復康

原文刊於信報財經新聞「CEO AI⎹ EJ Tech」

香港科技大學電子及計算機工程學系副教授申亞京領導的團隊,近日結合人工智能(AI)及機械人技術,研發三款突破性的智能醫療器械,分別是全球最小多功能手術機械人、AI手部觸覺交互系統PhyTac,以及居家肺部功能檢測儀,適用於診療監測、手術輔助及術後復康。

全球最小 直徑僅0.95毫米

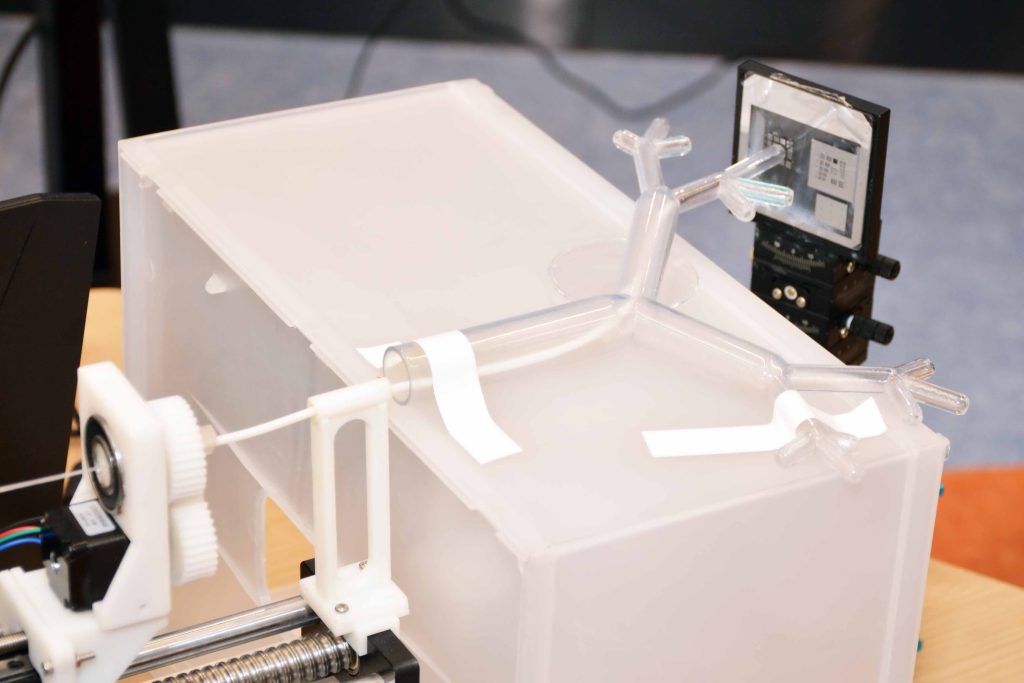

針對手術輔助方面,申亞京團隊研發一款全球最小的多功能手術機械人,直徑僅為0.95毫米,體積較現有同類機械人小60%,足以深入支氣管末端、輸卵管等微小腔道分支,可協助醫療人員在人體內取樣、傳送藥物及激光熱療手術。團隊已把機械人用於肺部支氣管模型及離體豬肺內測試,證實能夠精準導航並拍攝清晰的掃描成像,又能在困難部位實踐多種治療功能。團隊料半年內開展動物實驗,為下一階段臨床試驗作準備。

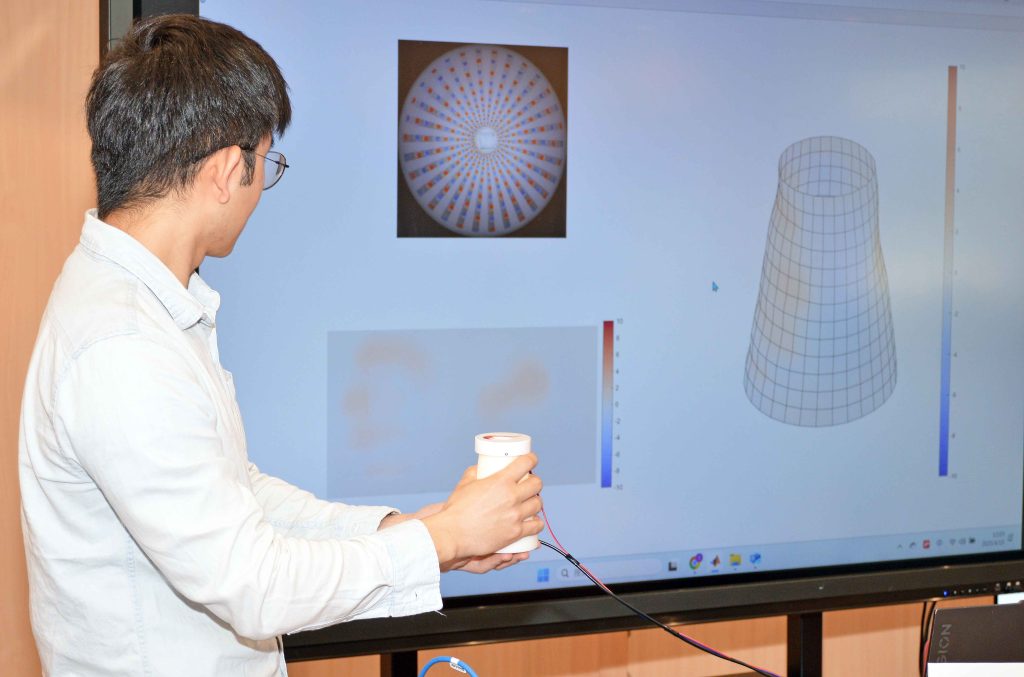

至於不少患者腦中風後,都會經歷手部動作障礙。申亞京團隊以植物「螺旋蘆薈」的結構為設計靈感,開發圓錐形狀、具備螺旋狀紋的裝置PhyTac。當中設有368個感應單元,當患者手握裝置嘗試發力,醫生便可即時在AI系統,對應手部位置的發力點,能快速監測患者的康復過程,聲稱準確率高達97.7%。除了配合虛擬實境(VR)技術設計遊戲,團隊正積極與醫院管理局社區復康中心探討合作,研究於中心內應用PhyTac技術幫助病人。

研發家用肺功能檢測儀

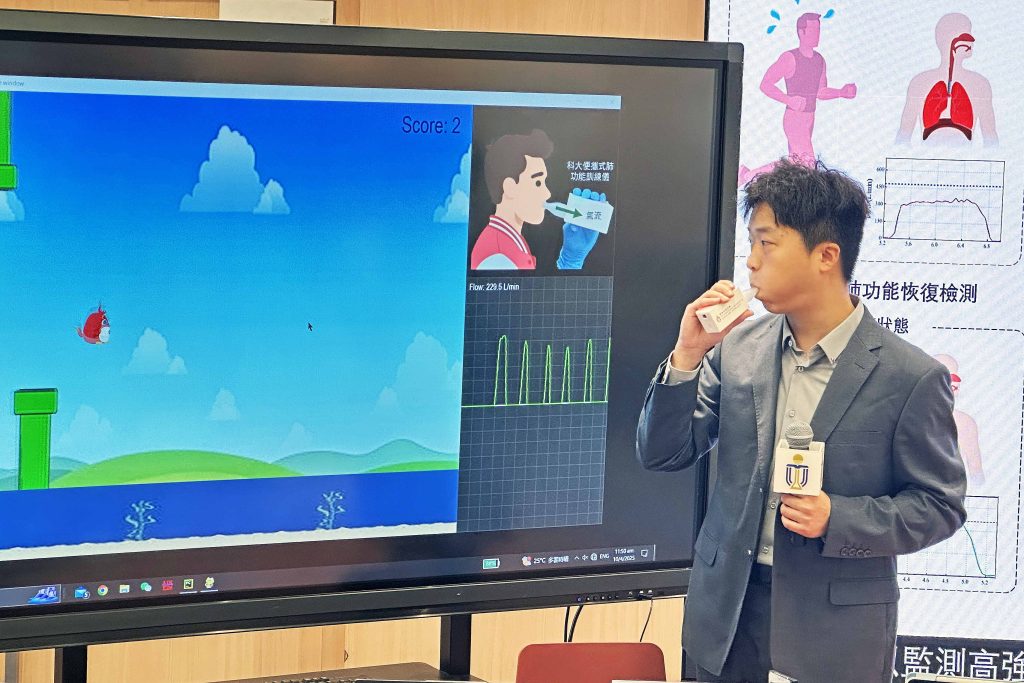

疫情後不少患者出現新冠後遺症,定期肺部監測需求大增。團隊研發一款「AI家用肺部功能檢測儀」,裝置直徑僅8厘米,重量約78克,可透過吹氣測試最高氣流速,準確度高達99%;結合創新的趣味遊戲,以便一邊控制吹氣力量,一邊控制遊戲的飛鳥避過障礙,有助長期病患者在家中呼氣測試及訓練,有關數據將記錄在伺服器中。團隊期望,推動與醫療機構的數據互聯,進一步把研發商品化。

申亞京團隊去年獲創新科技署「產學研1+計劃」(RAISe+)的撥款資助,成為首批24個項目之一。是次研發的一系列醫療器械,正是希望結合機械人技術、工程學與生物醫藥等跨學科知識的成果,旨在為醫生解決於診斷及治理的過程所遇到的瓶頸,提高醫療流程的效率。團隊正積極與公私營機構、產業及投資者探討合作,例如醫管局、深圳市第三人民醫院,推動項目的臨床應用及轉化落地。

支持EJ Tech

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。